第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

刑事事件の判決|種類・期間・閲覧や検索の方法は?執行・確定・上訴についても

- 刑事事件の判決の種類は?

- 閲覧・検索の方法は?

- 執行・確定・上訴について知りたい!

このようなお悩みや疑問を抱えている方へ。

刑事事件弁護の経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みや疑問を解決する手段をご案内します。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

目次

1.刑事事件の判決とは?種類は?

刑事事件の「判決」とは?裁判は3種類?

裁判は3種類?(判決ほか)

刑事事件の裁判には、どのような種類があるのでしょうか。

補足

判決・決定・命令ともに、裁判所や裁判官の判断の結果です。

判決について

判決は、公開の法廷で宣告されるものです。

たとえば、検察官をモデルにした裁判ものの映画などで、クライマックスに被告人に対して、裁判官が何かを読みあげているシーンは多いと思います。

このときに、次のような内容を伝えているのであれば、それは「判決」です。

判決の内容

- 最終的な結論として有罪か無罪か?

- その結論に至った「理由」は何か?

判決・決定・命令の区別について

判決・決定・命令について整理しておきましょう。

有罪の結論、無罪の結論、それぞれの結論に至った理由について、裁判所の法廷で言渡しをするのが「判決」です。

有罪・無罪以外の結論については、「決定」「命令」という形式になります。

| 判決 | 決定 | 命令 | |

|---|---|---|---|

| 裁判の主体 | 裁判所 | 裁判所 | 裁判官 |

| 理由の明示 | 必要 | 無くてもよい | 無くてもよい |

| 口頭弁論 | 必要 | 事実の取り調べで足りる | 事実の取り調べで足りる |

| 不服申立 | 控訴・上告(上訴) | 抗告 | 準抗告 |

| 公判廷で宣告 | 〇 | × | × |

弁護士

裁判所の判断内容によって、可能な裁判の形式は異なります。

判決・決定・命令それぞれについて、できる場面は限定されています。

種類は?(有罪・無罪、実刑・執行猶予)

判決には、5種類あります。

有罪判決・無罪判決・管轄違いの判決・公訴棄却判決・免訴判決の5種類です。

判決の種類~5種類~

- 有罪判決

- 無罪判決

- 管轄違い判決

- 公訴棄却判決

- 免訴判決

このうち「有罪判決」「無罪判決」は、いわゆる「実体裁判」で言い渡される判決です。

事件の内容に踏み込んで、刑罰が科されるかどうかが言い渡される判決です。

実体裁判

実体裁判とは、刑罰権の存否を確定する裁判のことです。

刑罰が科されるかどうかが確定します。

(例)

- 有罪判決

- 無罪判決

これに対して、③~⑤の判決は「形式裁判」です。

形式裁判

形式裁判とは、手続の違法・訴訟の続行を妨げる瑕疵の有無を判断する裁判です。

訴訟をする条件がそろっているかが見られます。

(例)

- 管轄違い

- 公訴棄却

- 免訴判決

実体裁判について詳しく

有罪判決では、刑罰が言い渡されることになります。

刑罰というのは、科料、拘留、罰金、禁錮、懲役、死刑など様々です。

また、禁錮や懲役の場合は、執行猶予がつくかどうかも主な関心事になることが多いでしょう。

これらに付加されるかたちで、犯罪に使われた証拠物などの没収も、言い渡されることがあります。

形式裁判について詳しく

「形式裁判」は、実体裁判の対概念です。

形式裁判とは、手続的な理由で、訴訟を打ち切る裁判のことです。

形式裁判の判決には、管轄違い、公訴棄却、免訴の3種類があります。

形式裁判

- 管轄違い

- 公訴棄却

- 免訴

管轄違いについて

管轄違いの判決とは、どのような判決なのでしょうか。

弁護士

管轄違いの判決は、公訴の提起を受けた裁判所が、「その事件は自己の管轄に属しない」と認めたときに言い渡される判決です。

補足

裁判所は、地域や刑罰の重さなどに応じて、事件を分担して処理しています。

その分担のルールに抵触した場合、管轄違いの判決が出されます。

公訴棄却について

控訴棄却とは、どのような裁判なのでしょうか。

弁護士

公訴棄却は、刑事訴訟において、手続上の理由により実体判決に至る前に手続を打ち切る形式裁判の一種です。

控訴棄却事由

公訴棄却の裁判では、次のようなものが公訴棄却事由になります。

- 被告人に対する裁判権が欠如しているとき

- 公訴取消し後、重要な新証拠がないまま同一事件が起訴されたとき

- 同一裁判所への二重起訴

- 公訴提起の手続きが無効なとき

免訴判決について

免訴判決とはどのような判決なのでしょうか。

弁護士

免訴判決は、訴訟の続行をさまたげる一定の事由があるときに出されます。

免訴事由

免訴判決では、次のような事由が免訴事由となります。

- すでに確定判決が出ている

- 犯罪終了後、法令改正で刑罰が廃止された

- 大赦

- 公訴時効が完成(成立)した

起訴から判決までの流れは?

| 実体裁判 |

|---|

| 1.公訴の提起(提訴) 2.管轄違い・公訴棄却事由 3.不備の解消 4.有罪or無罪 |

| 形式裁判(管轄違い・公訴棄却) |

|---|

| 1.公訴の提起(提訴) 2.管轄違い・公訴棄却事由 3.不備の解消されず 4.管轄違い・公訴棄却で終了 |

| 形式裁判(免訴) |

|---|

| 1.公訴の提起(提訴) 2.免訴事由 3.免訴で終了 |

流れは?期間は?(起訴→結審・判決→上訴)

裁判の日程

裁判の流れ・日数(目安)は、次の図のとおりです。

審理の流れ

裁判の審理手続きの流れは、次のとおりです。

これらの手続きについて、個別の手続きの中にもきちんと手順が決まっています。

たとえば、証拠調べといえば「証人尋問」があげられますが、証人尋問の流れも決まっています。

証人尋問は、以下のような手順で実施されます。

判決に不服がある場合

判決の内容に不服がある場合、「上訴」といわれる不服申し立てができます。

上訴

- 第一審判決に対する不服申し立ては「控訴」

- 控訴審判決に対する不服申し立ては「上告」

控訴の流れ

控訴の流れは、次の図のとおりです。

上告の場合にも、基本的に同様の流れになります。

判決の確定以後、不服申し立てはできなくなります。

2.【刑事事件の判決を調べる】閲覧・謄写(とうしゃ)・検索の方法は?

閲覧・謄写する方法は?

刑事裁判の記録は、裁判がおわった後、法令で定められた一定期間、その裁判を担当した検察庁(第一審の検察庁)で保管されています。

刑事被告事件に係る訴訟の記録は,訴訟終結後は,当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁において保管しています。

法務省「刑事参考記録としての保存の要望について」https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji02_00013.html(2023/5/23)

保管されている訴訟記録は、一定の手続きのもと、閲覧・謄写が可能です。ただし、一定の手続きに即すことができない場合、つまり法律により閲覧が制限されることもあるので、実際に検察庁の記録事務の担当者に尋ねてみるのが確実でしょう。

刑事裁判の確定後は、その裁判を担当した地方検察庁に記録の閲覧を申請すれば、認められる場合もあります。但し、法律により閲覧が制限されることがありますので、詳しくは検察庁の記録事務担当者にお尋ねください。

日本司法支援センター法テラス「裁判中なら裁判所に、判決の確定後なら検察庁に、裁判記録の閲覧・謄写(コピー)の申請をすることができます。」https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/toraburunaiyou/keiji_tetsuzuki/songaibaishou/faq2.html(2023/5/23)

判決も、訴訟記録に含まれるものです。なので、判決も閲覧・謄写できます。

弁護士

刑事事件の判決を調べたい場合、その刑事事件の訴訟記録を調べることになります。

訴訟記録は、第一審の裁判所に対応する検察庁で保管されています。

検察庁の記録担当係の窓口で、閲覧申請をすれば閲覧することができます。

検察庁において、判決文の閲覧を申し込んだ場合、申請手数料として収入印紙が必要になります。1件150円程度で閲覧可能です。

自宅のネットで調べる方法は?

一般の方が判例を検索する場合、現実的な方法はインターネットで検索する方法といえるでしょう。

判例をまとめた雑誌や、受験生用の学習参考書、専門家用の判例集など紙媒体もありますが、いずれも目次から検索しなければなりません。

法律に明るくない一般の方が、これらの書籍を利用することはお勧めできません。

| インターネット | 書籍 | |

|---|---|---|

| メリット | 用語検索ができる | 関連するトピックを体系的に調べられる |

| 具体例 | 裁判所 民間の有料データベース | 『判例タイムズ』 『判例百選』 『重要判例解説』 『判例刑法』 『新判例から見た刑法』 etc |

インターネットで判決文を検索するには、裁判所のホームページや、民間のデータベースを利用する方法があります。

弁護士

裁判所のホームページの場合、無料で利用できます。

裁判所のホームページでは、掲載されている判例の数に限りがあります。

ですが、いわゆる「判例」と呼ばれる、判断の指針になるような重要な判決であれば、裁判所のHPでも掲載されている可能性が高いです。また、注目の最新判例なども、厳選されて掲載されている可能性が高いです。

弁護士など専門家でない方、一般の方は裁判所のホームページで公開されている「裁判例検索」のご利用でも事足りることが多いのではないかと考えます。

| 裁判所 | 民間DB | |

|---|---|---|

| メリット | 無料 | 判例の掲載数が豊富 |

| 具体例 | 裁判所のHP | ・判例秘書(LIC) ・Westlaw Japan ・TKC など |

判決は送達される?判決文の入手方法は?

刑事事件の判決文は、送達されません。

弁護人や被告人でさえも、判決を入手するには、謄本を請求する必要があります。

刑事事件の場合、必ずしも判決書が作成されているとは限られず、原稿にもとづいて言い渡されることもしばしばです。

そのため、判決謄本を早く交付してほしいときは、早めに請求することが必要です。

弁護士

判決謄本の請求は、裁判所の担当書記官に請求します。

判決謄本交付申請書を渡す必要があります。

現在、判決謄本は、1枚につき60円の費用を収入印紙で納める必要があります。

1部ではなく、1枚60円なので、謄本の枚数が多ければ多いほど費用がかかります。

3.【確定・執行】刑事事件の判決確定・執行手続きとは?

【用語】判決の「確定」とは?いつ確定?

判決の「確定」とは、その時点以降、判決の内容をくつがえせなくなるということです。

判決が確定すれば、同一事件について再び審理されることはありません。

何度も同じ刑事事件について審理できるとすれば、被告人は何度も刑事弁護を依頼したり、身体拘束をうけたりしなければなりません。

判決の確定は、刑事事件の手続を終結させる意義を有します。

弁護士

第一審および第二審の判決は、判決が告知された日から上訴の提起期間(14日)を経過することによって確定し、あるいは、上訴の放棄または取下げにより確定します。

判決の確定

以下のような事由が生じた場合、判決が確定します。

- 上訴期間の経過(=判決が告知された日から14日)

- 上訴の放棄

- 上訴の取下げ

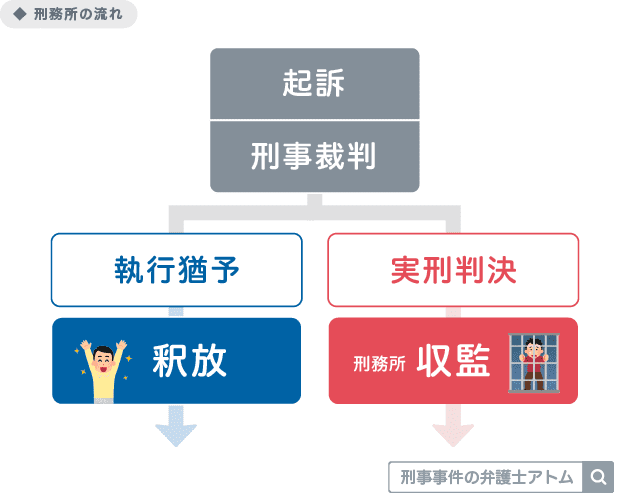

【執行】確定したら執行?執行猶予とは?

判決が確定したら、法律に特別の定めがある場合以外、裁判内容が執行されます。

懲役刑が言い渡されたのなら、刑務所に収容されます。

罰金刑に問われたのならば、罰金を納付して釈放されます。

弁護士

刑事事件で懲役刑が言い渡された場合であっても、執行猶予つき判決だった場合、刑務所に行く必要はなく釈放されます。

「執行猶予」というのは、刑が言渡された場合に、情状によりその執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなるという制度です。

執行猶予の期間は、1年以上5年以下です。

関連記事

刑事事件と執行猶予┃裁判で執行猶予になる方法は?執行猶予中に刑事事件を起こすと…

【実態】裁判官は判決内容をいつ決める?

判決は、判決期日に言い渡されます。

判決期日の指定は、裁判を担当する裁判官がします。

判決期日を指定する時点で、判決のおおまかな青写真は見えているはずです。

弁護士

判決期日で言い渡されてはじめて「判決」となるため、それ以前に構想があったとしても、最終的に結論が変わる可能性はあります。

4.【弁護士に無料相談】刑事事件の判決に疑問がある時は?

東京・大阪・名古屋・福岡etc24時間365日無料相談受付中?

刑事事件のお悩みは突然起こるものです。

このようなお悩みはありませんか?

- 刑事事件の判決について聞きたい

- 刑事事件で逮捕されたが、判決がでる前に頼りになる弁護士に相談したい

あなたのお悩みにスピーディーに対応するために、アトム法律事務所では無料相談のご予約について、24時間お待ちしています。

弁護士

刑事事件の弁護士相談について詳しく知りたい方は、以下までご連絡ください。

警察介入事件では、初回30分無料となっております。

専門スタッフが、秘密厳守で対応いたしますので、お気軽にまずはお電話ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。

現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士

裁判の形式には、「判決」「決定」「命令」の3種類があります。