第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

ひき逃げや死亡事故はクビ?解雇の可能性と弁護対策は?

- 死亡事故で解雇されるケースは?

- ひき逃げでクビになるケースは?

- 解雇を回避するための対策は?

- 死亡事故の刑罰は?ひき逃げの刑罰は?

死亡事故、ひき逃げ事件をおこして「解雇になる?クビになる?」と不安になっていませんか。

この記事は、死亡事故やひき逃げ事故をおこして解雇の不安をお持ちの方、そのご家族の方などを対象に、上記のような疑問について解説してます。

死亡事故やひき逃げの被疑者(被告人)になった場合、今後は次のようなことに注力していく必要があります。

- 刑事事件の対策(適正な処分を求める)

- 民事的な対策(被害者の方と示談する)

- 会社等のご自分の立場における対策(解雇にならない要素を証明する)

この記事では、おもに3つ目の「会社などご自分の立場における対策」について重点的に解説します。

とはいえ、死亡事故やひき逃げによる解雇・クビを回避するには、1~3の3つの対策すべてが不可欠です。必要に応じて、1および2のテーマにも触れて説明しますので、ご安心ください。

まずは、この記事を読んで、死亡事故・ひき逃げと解雇の関係、今後の対策について全体像を理解しましょう。

そして、手遅れにならないように早期に準備にとりかかりましょう。

刑事事件の被疑者や被告人になってしまって、解雇を回避するために準備を進めるには、まずは早期に弁護士に相談してみて対策をたてることも必須です。

24時間つながる弁護士相談の予約受付窓口も開設しているので、あわせてご活用ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

死亡事故・ひき逃げで解雇される可能性は?

ひき逃げは懲戒解雇?クビになる?

死亡事故やひき逃げ事故をおこして問題になるのは、懲戒解雇が多いでしょう。

解雇とは、使用者側からの一方的な労働契約の終了をいいます。

いわゆる「クビ」です。

ただし、使用者側は一方的に労働契約を終了できることはできるのですが、無制限に解雇がゆるされるわけではありません。使用者側は、さまざまな規定の縛りをうけます。

たとえば、使用者側には、解雇制限事由に関する規定が適用されます。また、雇われている側は、使用者から解雇予告手当の支払ってもらえたりします。

なお、解雇には、大きく分けて、普通解雇と懲戒解雇の2つがあります。

死亡事故・ひき逃げでは、おもに懲戒解雇が問題になるでしょう。

クビの基準?「解雇権濫用法理」とは?

会社が解雇しようと思っても、解雇権の濫用にあたれば、解雇は無効です。

つまり、クビにならないということです。

解雇権の濫用になるか(解雇が無効になるか)どうかは、裁判所の判例で「解雇濫用法理」が確立されました。現行法では、労働契約法第16条に明記されています。

(解雇)第十六条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法16条

この条文にあるように、会社が労働者を解雇するためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。

解雇権濫用法理の解雇基準は?

会社が労働者をクビにするには、以下の2要件が必要。

- 客観的に合理的な理由があること

- 社会通念上相当であること

それでは、死亡事故やひき逃げの場合、具体的にはどうやって判断されていくのでしょうか。解雇の根拠や、考慮される事情などを確認していきましょう。

死亡事故・ひき逃げ解雇は就業規則の内容しだい?

より具体的な解雇の判断基準としては、具体的に、以下の2点が問題になります。

解雇の判断基準2点とは?

- 終業規則に解雇の理由が明確に記載されているか

- その他の個別事情

就業規則の記載内容、その他の事情を考慮して、解雇するだけの相当な理由がある場合、懲戒解雇の対象となります。

就業規則というのは、会社の従業員が守るべき細かいルールのことです。

就業規則とは?

- 就業規則とは、会社の従業員など「労働者」が就業するにあたり、守るべき規律および労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称。

- 会社に勤務する従業員は、勤務先の就業規則を守らなければならない。

- 就業規則の内容は、従業員に周知させる必要がある。しかし、従業員個人が、就業規則を知っていたか・知らなかったかに関係なく、就業規則の内容に拘束されることになる。

労働者は、労働基準法などの法令や、労働組合とむすぶ労働協約を守る必要があります。それと並んで、就業規則も守る必要があります。

さて、会社で問題になる「懲罰」制度は、おもに5つあります。

けん責、減給、出勤停止、降格、解雇です。

5つの「懲罰」は?

- 譴責(けんせき):口頭や始末書で反省を求められる

- 減給:お給料が減る

- 出勤停止:出勤停止中は賃金の支給なし。勤続年数としてもカウントされない。

- 降格:役職・職位などが引き下げられる

- 解雇:クビになる

このうち法令に具体的に規定されているのは「減給」のみです。

「解雇」については、法令では規定せず、実務上、就業規則に書かれることになります。

具体的な解雇事由については、就業規則によることになるのです。

就業規則の内容は、会社しだいです。

ここでは、一例として、厚労省のモデル就業規則を見てみましょう。

労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第53条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。

厚生労働省 モデル就業規則について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html)

- 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。

- その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

死亡事故やひき逃げの解雇が問題になるケースは、就業規則に「犯罪事実が明らか」「交通違反で人を死傷させた」「業務中に交通事故を起こした」などと規定されているケースになるでしょう。

クビ判断の分かれ目は?事故で「有罪」?

死亡事故やひき逃げ事件をおこして解雇されるか、クビにならないかの分かれ目は次のような点になります。

死亡事故や轢き逃げの解雇の分かれ目は?

- 逮捕されているか否か

- 起訴されて有罪判決がだされたか否か

逮捕とは、捜査機関による、取り調べのために必要な身体拘束をいいます。

逮捕時点での被疑者は、無罪推定の原則により、犯罪事実が明らかな状態とは言えません。

「無罪推定の原則」とは?

「無罪推定の原則」とは、被疑者もしくは被告人について、刑事裁判で有罪判決が下らない限りは無罪として扱わなければならない原則のことです。

就業規則のなかに「有罪判決をうけた」とか「犯罪事実が明らか」とかいう記載がある場合、「逮捕だけ」ではクビにはなりません。

ここまでの内容をまとめると?

ここまでの内容をざっくりまとめておきましょう。

- 大前提として、労働者を解雇するには客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要

- 懲戒解雇されるか否かは就業規則による

- 就業規則に解雇事由が明記されていても、個別事情も考慮される

- 就業規則に解雇事由が明記されていても、逮捕時点で解雇になる可能性は低い(逮捕だけで解雇された場合は、無罪推定の原則に反するといえ、クビは無効になる可能性が高い)

- 労働者には弁明の機会も与えなければならない

クビになるケースの特徴は?

ひき逃げ事件は、人を轢いたあとに逃げているという点で、悪質な重大犯罪として捜査がされることも多いです。

ですが、刑事事件の処分がだされるとき、会社から処分されるときには、人を轢いたという事実以外にも、さまざまな事情が考慮されます。

たとえば、次のような事情です。

考慮される事情は?(一例)

- 相手(被害者)の状態は軽症?重症?死亡?

- 飲酒運転や無免許運転などその他の悪質要素はあるか?

- 本人は反省しているか?

- 被害者への損害賠償義務を果たしているか?(被害弁償が済んでいるか?)

- 被害者との示談は成立しているか?

上記は、個別事情の一例です。個別事情の程度により、処分が重くなったり、軽くなったりする可能性があります。

実際の刑事裁判では、ひき逃げの態様が悪くて悪質なケースでは、実刑判決になる事案は多いです。

相手の被害状態が重篤なケースでも、その後の処分は重くなります。

刑事事件の処分内容が重くなれば重くなるほど、比例して、会社を解雇される可能性も高くなるでしょう。

死亡事故・ひき逃げの刑罰は?

ひき逃げとは?刑罰は?

ひき逃げは、人を死傷させる交通事故を起こしたときに、その場で、救護義務や警察通報など現場対応をせずに、逃げ去る行為をいいます。

弁護士

ひき逃げは、道路交通法72条の違反になります。

ひき逃げの罰則は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

不起訴になれば、刑罰は科されず、前科もつきません。

一方、起訴されて有罪判決がだされれば、上記の範囲で刑罰が言い渡されます。

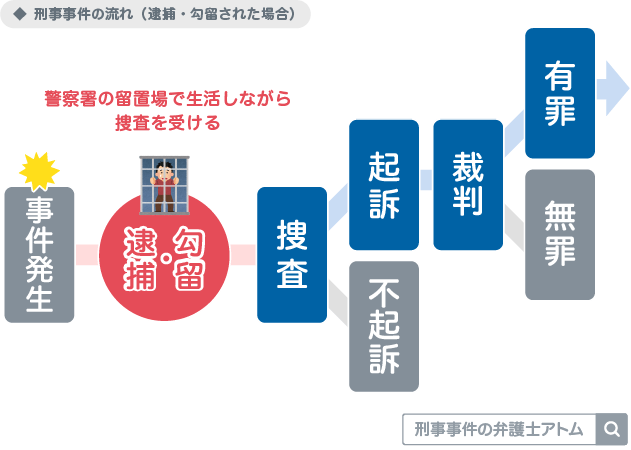

ひき逃げが逮捕される可能性は?

「逮捕の必要性」という要件があると判断されると、逮捕されます。

「逮捕の必要性」があると判断されるケースとしては、「逃亡のおそれ」があるケース等です。

ひき逃げは、事故をおこした当初から「逃げている」(逃亡している)ことになります。そのため、ひき逃げは逮捕される可能性が非常に高いといえます。

逮捕されたあとは、警察署の留置場での生活を強いられ、その後勾留請求されることもあります。

死亡事故の刑罰は?

交通事故をおこして人を死亡させてしまった場合(死亡事故をおこした場合)、過失運転致死罪、危険運転致死罪などに問われます。

弁護士

過失運転致死罪の場合、刑罰は7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金です(自動車運転処罰法5条)。

危険運転致死罪(同法2条)の場合、刑罰は1年~20年の懲役です。

態様ごとに刑罰が異なります。

ご自身のケースがいずれの罪に該当するのかについては、弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。

- 過失運転致死罪

過失により被害者を死亡させた罪

- 危険運転致死傷罪

危険運転により被害者をは死亡させた罪

※怪我の場合は、それぞれ過失運転致傷罪、危険運転致傷罪となる。

関連記事

より詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

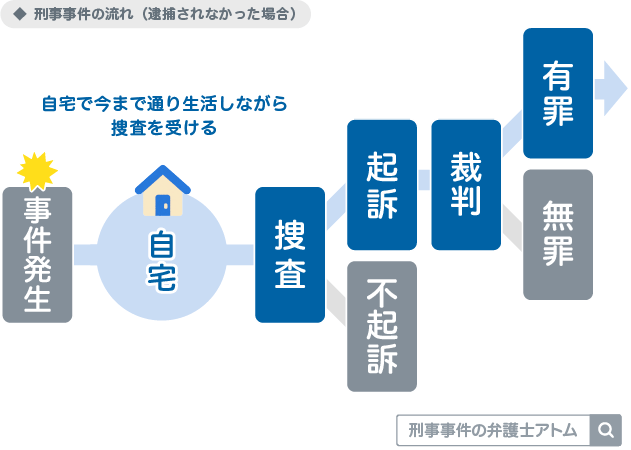

逮捕されないケースは?

ひき逃げをしていない場合、事故の態様、行為態様などが考慮されて、逮捕されない可能性もあるでしょう。

逮捕されない場合、その後は、在宅捜査をうけることになります。家で生活を送りながら、警察から呼び出されたとき出頭して、取り調べに応じたりすることになります。

逮捕されたらどうする?起訴される?

逮捕された場合は、弁護士に釈放を要求する弁護活動をしてもらうことになります。

ご自身でも、ご家族でも弁護士を選任できますので、お困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。

ちなみに、弁護活動としては、釈放を求める以外にも、不起訴を求める意見書の提出もあるでしょう。不起訴であれば、有罪判決は出されず、刑罰は科せられませんし、前科もつきません。

ただ、死亡事故では起訴される可能性もあるでしょう。

その場合は、まずは、事故状況から不起訴になる理由を弁護してもらう必要があります。

また、起訴されて刑事裁判になったとしても、適正な刑罰になるような弁護活動を早期に開始してもらう必要があります。

被害者側と被害弁償や示談も重要です。早期に取り組む必要があるので、弁護士への早期の相談が功を奏するといえるでしょう。

ひき逃げ・死亡事故の弁護とは?(解雇以外)

弁護士は対策をたててくれる?

死亡事故をおこした、ひき逃げをした、ひき逃げをした結果被害者が死亡したなど、事故の態様は様々です。

まず第一に、弁護士に事件の概要を話すところから始めましょう。

どのような事故をおこしたのか、事故後にひき逃げをしたのか、救護をしたけれど死亡させてしまったのか等について、詳しい事件の概要を弁護士に相談して、今後の対応を考える必要があります。

弁護士は、これまでの実績や裁判例などにもとづき、事件の見通しを立てて、対策を考えてくれます。

不起訴なら前科はつかない?クビも回避?

不起訴処分になれば、「有罪」とはならず、事件が終了します。有罪判決がだされなければ、前科はつきません。

ひき逃げ事件で解雇にならないためにも、「不起訴処分」を獲得したいと考える方も多いでしょう。

不起訴処分を獲得すれば、会社を解雇されない可能性が高くなるでしょう。

実際に解雇を言い渡されていても、「不当解雇」とされる可能性が高いです。

弁護士

不起訴処分には、3種類あります。以下の3つです。

- 嫌疑なし

- 嫌疑不十分

- 起訴猶予

犯罪を犯したことが明らかであっても、諸事情が考慮されて不起訴になる(起訴猶予になる)こともあります。

起訴・不起訴の判断は、検察官の専権とされています。検察官に働きかけて不起訴処分をめざします。

補足

検察官によって不起訴処分を出されれば、その後、刑事裁判をうけることなく捜査は終了されます。

つまり、不起訴になれば有罪判決を受ける可能性はなくなります。

不起訴の種類は、以下の3種類です。

- 嫌疑なし(無実のとき)

- 嫌疑不十分(犯罪の証拠が不十分なとき)

- 起訴猶予(犯罪を犯したけれど、諸事情から起訴されないとき)

ひき逃げや死亡事故の事実自体を争うのであれば、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」による不起訴をめざして弁護活動をしてもらう必要があるでしょう。

ひき逃げの事実を認める場合であっても、「起訴猶予」として不起訴になることはあるでしょう。

不起訴のための弁護活動とは?

起訴猶予(不起訴処分)になるかどうかは、犯罪の軽重や犯人の年齢、前科前歴の有無、その他の事情が考慮されて、判断されます。

交通事故の場合、以下のような事情がとくに重要になるといえます。

不起訴の要素は?

- 被害者と示談ができている

- 加害者の過失が重大でない

- 被害者の被害状況が重くない

上記が立証できれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士

不起訴処分を獲得するためには、検察官に意見することが必要です。

検察官に対し、起訴理由が存在しないことを明らかにする、説得して分かってもらう必要があります。

具体的には、弁護士が検察官に対して「意見書」を提出します。ほかにも、効果的だと思われる場合は、検察官と直接「面談」をすることもあります。

ケースに応じた対策を実行します。

示談は必須?示談の重要性とは?

示談は、被害者のいる犯罪において、もっとも重要かつ有効な手段です。

示談をおこなうことで、不起訴処分を得られる可能性が高まります。

また、死亡事故の場合は、被害者の被害状況が重い場合になるので、不起訴を回避することは難しいかもしれません。

ですが、刑事裁判では、示談、被害弁償、反省、更生可能性などの事情が考慮されて刑罰が決まるものです。

示談が成立することで、刑罰を軽くしてもらえる、執行猶予をつけてもらえるということが期待できます。

ただし、示談の本来の目的というのは、被害者の方、ご遺族の方への謝罪、被害弁償(賠償)をおこなうということです。

そのため、示談交渉をおこなうときは、被害者の方への誠意をもって真摯に取り組みましょう。

弁護士

示談は、民事上の賠償責任について当事者間で話し合い、和解するものです。

加害者側から謝罪を申し入れ、示談金を支払い、双方が合意のうえで賠償責任を解消します。

実務上、示談交渉は、弁護士を介しておこなうことがほとんどでしょう。

示談交渉が成立したら、示談書を締結します。それを証拠として捜査機関や裁判所に提出します。

たしかに、示談の成立そのものも刑事処分の内容に影響があります。また、示談書のなかで「加害者の厳罰を求めない。」「寛大な処分を希望する。」といった文言があれば、処分内容への影響はさらに大きくなるでしょう。

ひき逃げ・死亡事故の弁護とは?(解雇対策)

解雇を無効にできる?

弁護士への相談時点で会社から解雇を言い渡されている場合は、一部が不当とされたり、すべてが無効になったりする法律構成もあるでしょう。

会社への連絡をまかせられる?

この記事を読まれている方のなかには、交通事故をおこしたことを、警察が会社に連絡するのではないかと心配されている方もいるかもしれません。

ですが、実務上、警察が率先して会社に連絡することは、通常あまりないでしょう。

ただし、ひき逃げ事件は逮捕の可能性が高いものです。

そのため、会社に出勤できず、無断欠勤になってしまう事態もあるでしょう。そのような場合には、会社に事件が発覚してしまうことも考えられます。

こんなとき、弁護士は、ご家族とご相談して、どのように会社に連絡をいれればよいか相談にのることができます。

場合によっては、弁護士が、会社に、代わりに連絡をいれることもできます。

長期欠勤でクビ?釈放を目指す弁護?

会社に欠勤の連絡をいれることはできても、同僚や上司に迷惑をかけたくないので長期欠勤は避けたいと考える方もいるかもしれません。

逮捕後、さらに捜査継続の必要性があると判断されれば、その後は「勾留」という身体拘束が続きます。留置場に最長23日間拘束される可能性があります。

会社を長期欠勤したくない場合の対策は、おもに身体解放のための弁護活動、被害者側との示談です。

弁護士

身柄解放活動は、逮捕直後から可能です。ご家族の方からご相談いただくことも多いです。

すぐに事情をうかがって、接見をし、検察官の勾留請求前であれば、勾留請求されないよう意見書を提出します。

勾留決定後であれば、準抗告や勾留取消請求を検討します。

なお、被害者対応は並行しておこなうことになるでしょう。

逮捕・勾留中であっても、被害者側との示談が成立によって、釈放の可能性が高まる可能性があるので、示談は弁護活動のなかでも優先順位が高いものです。

死亡事故・ひき逃げの弁護士相談窓口は?

弁護士相談のタイミングは?

一貫して重要なことは、加害者ご本人やそのご家族が早期に行動することです。

すでに逮捕されている場合、ご家族の方は早急に弁護士を見つけてあげてください。

まだ逮捕されていないけれど、死亡事故やひき逃げについて捜査を受けている方、今後の解雇が心配な方も、被害者の方との示談など時間をかけておこなうべき活動があります。

刑事事件は、身柄事件であれば時間に制限されるため、早期に手を打っておかなければあっという間に起訴されてしまいます。

刑事処分の面も、解雇の不安も、早期に対策を立てていきましょう。

まとめ

- 死亡事故・ひき逃げは、まずは弁護士相談

- 事件内容を相談後、ご自分に必要な弁護活動を依頼

- 刑事弁護は早期にとりかかることが重要。起訴前がベスト

- 被害者との示談は弁護活動のなかでも優先順位が高い

- 早めの弁護士相談・依頼により、釈放の可能性や解雇されない可能性が高まる

死亡事故・ひき逃げ・解雇の悩みの相談窓口は?

アトム法律事務所では、24時間365日、土日、深夜もつながる相談予約受付窓口を設置しています。

設立当初から刑事事件をとりあつかってきたノウハウを生かし、全国に拠点をおいて刑事弁護をおこなっています。

交通事故、とくに轢き逃げや死亡事故の場合は、被害者の方との示談、謝罪、宥恕の交渉に時間を要します。

示談は、副次的な効果として、釈放、刑罰の減軽、執行猶予の可能性を高めるものですが、一朝一夕で成立するようなものではありません。

弁護士は、何度も被害者と向き合い、加害者の方の気持ちを真摯に伝えていきます。

とにかく時間が必要です。ですが、時間は有限です。

弁護活動の選択肢がたくさん残されている今のうちに、できるだけ早くご連絡ください。

お電話お待ちしています。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

監修者

アトム法律事務所

所属弁護士

弁護士

通常、多くの会社では、解雇の条件を「有罪判決をうけたこと」に限定しているのではないでしょうか。

そのため、ご自身が被疑者・被告人になってしまっても、交通事故で有罪判決を受けなていないうちは、解雇されません。

逮捕時点でただちに解雇されてしまったとすれば、それは「不当解雇」にあたる可能性があります。つまり、解雇は無効、クビになりません。

実務上、会社は解雇するかどうかについて、慎重な判断が求められています。解雇される側には弁明の機会が与えられるので、不安であれば、弁護士に相談してみましょう。