第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

交通事故でも前科はつく!前科がつく違反と起訴・前科を避けるための方法

- 交通事故で前科がつくケース・前科がつかないケースって、どんな事故?

- 交通事故で前科をつけない対策はある?

- 交通事故の前科で悩んだ時に相談できる弁護士は?

この記事では、交通事故と前科の関係について解説しています。

交通事故をおこした場合、前科がつくことはあります。

ただし、交通事故の加害者になったからといって、ただちに前科がつくわけではありません。

交通事故で前科がつくのは、交通事故が刑事事件に発展し、検察官に起訴されたあと、刑事裁判で有罪判決(有罪の確定判決)を受けた場合です。

交通事故に関する法律は、道路交通法、自動車運転処罰法などがありますが、法律違反をしたからといって必ずしも前科がつくわけではありません。法律違反をしても、不起訴や無罪判決が出されれば、前科になりません。

交通事故の加害者という立場は、故意に殺人を犯したようなケースは別として、ご自分の意思で加害者になろうと思ってなったわけではない方がほとんどではないでしょうか。

このような交通事故では、「過失」の有無や内容が問題になります。過失の有無・程度によっても、交通事故で前科がつくか、つかないかが分かれるものです。

この記事では、交通事故で前科がつくケース、前科がつかないケース、刑事手続きの流れ、前科を回避するための対策、交通事故の解決実績豊富な弁護士への相談の仕方などについて解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

交通事故で前科がつくケースとは?

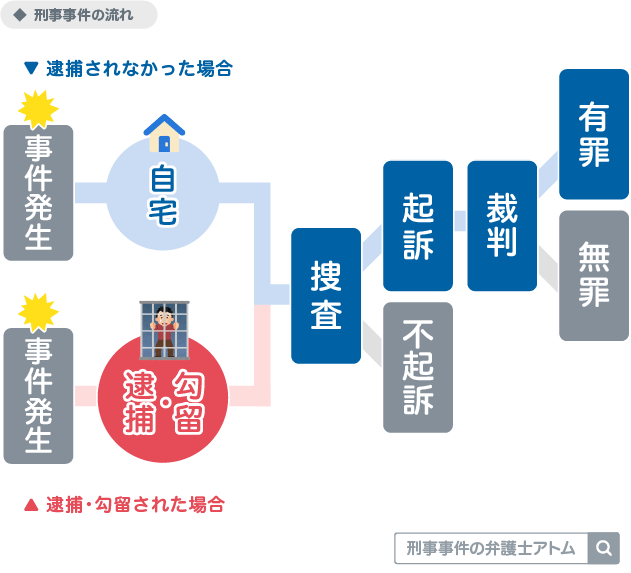

交通事故で前科がつくまでの流れは?

交通事故で前科がつくまでの流れを図で確認してみましょう。

交通違反事件で前科がつくケースとは、起訴後の刑事裁判を経て「有罪」が確定したときのみです。

交通事故で逮捕「だけ」ならば前科にらない?

交通事故で逮捕されただけで、有罪判決をうけなかった場合は、前科になりません。

前歴とは、逮捕歴や捜査をうけた履歴のことです。

前科がつけば、職場の懲戒の対象になったり、資格制限をうけたり、市区町村の犯罪人名簿に記載されたり等の大きな影響が予想されます。

一方で、前歴のみの場合は、生活への影響は、前科と比べればそれほど大きい影響はないでしょう。

つづいて、逮捕・起訴される可能性のある交通違反についてみていきましょう。

交通事故で前科がつく可能性のある違反は?

道路交通法違反?(スピード違反・飲酒・ひき逃げ・無免許等)

交通事故で、前科がつく可能性のある違反・犯罪についてご説明しましょう。

犯罪の嫌疑や交通違反の疑いがあれば、警察に逮捕される可能性は出てきます。

道路交通法違反のうち、以下について解説します。

- スピード違反

- 飲酒運転

- ひき逃げ

- 無免許運転

スピード違反

標識に書かれた速度を超過した場合、もしくは標識のない道路で法定速度を超過した場合に罰則が適用されます。

スピード違反は、反則金などの行政処分で済む違反と、刑事処分が免れない重大な違反があることに注意が必要です。

スピード違反が刑事事件に発展する場合、以下の速度が基準となります。

- 一般道路で30キロ以上のスピード違反

- 高速道路で40キロ以上のスピード違反

スピード違反をした場合の刑罰は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金刑となっています。

なお、上記の速度未満のスピード違反であっても、反則金の通知が手元にあるにもかかわらず支払わないでいると、事件が検察官に送られてしまいます。

そうすると、行政処分から刑事罰である罰金刑が下される可能性もあるため、軽微な違反であっても前科がついてしまうことになります。

飲酒運転

飲酒運転で逮捕・起訴されるニュースをたびたび目にした方もいらっしゃるかもしれません。

ご存知のように、飲酒運転は近年厳しく取り締まっているため、初犯であっても逮捕・起訴されてもおかしくありません。

悪質なケースですと、実刑判決となることも想定されます。

飲酒運転は、ただしくは「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区別されます。

飲酒運転の罰則は、以下のとおりです。

| 酒気帯び運転 | 酒酔い運転 | |

|---|---|---|

| 違反 | ・体に「酒気を帯びた状態」で運転したこと ・呼気1リットル中、0.15mg以上のアルコールを検知したこと | ・「酩酊状態」で運転したこと ・飲酒量は関係ない |

| 刑罰 | ・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑 | ・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 刑 |

ひき逃げ

ひき逃げは、「救護義務違反」とも言われます。

現場ではまず、被害者救護にあたらなくてはなりません。

ひき逃げの罪が重いと言われる理由は、たとえば不注意による交通事故の場合、救護義務違反と、その後の過失運転致死傷罪などが併科されるためです。

救護義務違反の罰則は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑です。

無免許運転

無免許運転とは、免許証を取得していない状態で自動車の運転をすることです。免許証不携帯は無免許運転ではありません。

また、免許証の取り消しをされた方が、免許証を交付されない期間に運転した場合ももちろん無免許運転です。

当然ですが、免許停止中の運転についても、停止期間は免許証の効力がありません。

よって、無免許運転になります。

無免許運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑です。

他の違反と同様、悪質な場合は懲役刑(実刑)となる可能性も十分にあります。

自動車運転処罰法違反?(けが・死亡事故)

過失運転致死傷罪

つづいて、自動車運転処罰法違反についてご紹介します。

もともとは刑法に規定されていた行為が、現在は「 自動車運転処罰法 」という独立した法律に規定されています。

過失により、被害者をけがさせる人身事故をおこしたり、死亡事故をおこしたりした場合に成立します。

過失類型の例は以下のとおりです。

過失運転致死傷罪の過失

- 前方不注意

- 居眠り運転

- 信号無視

- ながら運転

近年特に、ながら運転(ながらスマホなど)については厳罰化されました。

ながら運転による事故は、行政処分においても即刻免許停止処分になるなど、十分な過失として認識されています。

過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑です。

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪の類型については以下のとおりです。

危険運転致死傷罪の類型

- 酩酊状態で被害者を死傷させた

- 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行した

- 赤信号無視などをし、かつ重大な危険が生じるほどの高速度で運転した

- 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止したり接近したりした(あおり行為)

危険運転致死傷罪の罰則は非常に重いものです。被害者が負傷した場合には15年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には1年以上の有期懲役刑となっています。

つまり、罰金刑の規定がなく、有罪になれば実刑となることも少なくありません。

近年、妨害運転が社会問題となったこともあり、重罰化についてはご存知の方も多いかもしれません。

交通事故で前科がつかないケースは?

前科がつかないケースとは?(2選)

交通事故で前科がつかないケースを、以下2点にまとめてご説明します。

交通事故で前科がつかないケース2選

- 当該交通事故が道路交通法違反のない物損事故である

- 当該交通事故が刑事事件となったが不起訴になった

1.物損事故「のみ」では前科はつかない?

まずは道路交通法違反のない物損事故である場合です。

物損事故とは、車やモノのみの損害がある事故のことをいいます。

物損のみの損害の場合、たとえば車の修理というかたちで賠償責任を果たせるからです。

民事上の責任のみにとどまり、直接刑事事件に発展することはないでしょう。

よって、物損事故は原則として前科がつかないと言えます。

ただし、物損事故を起こした場合も、道路交通法上の危険防止措置義務や報告義務があります。

これら義務を怠った場合、刑事責任が生じ前科がつく可能性があります。

また、飲酒運転等の道路交通法違反の行為で物損事故を起こした場合も、刑事責任を負い前科がつく危険があります。

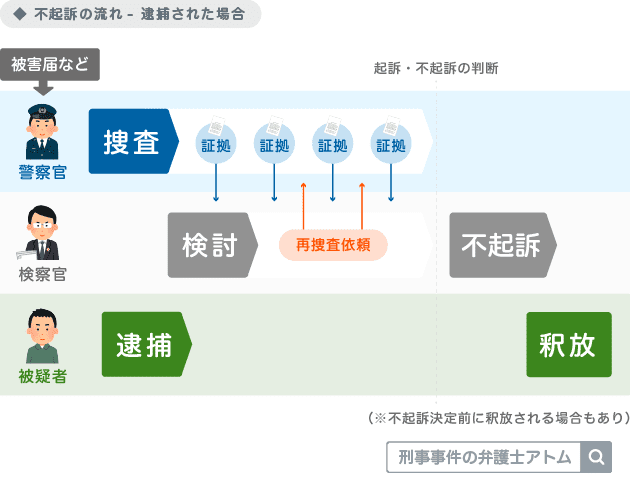

2.人身事故で「不起訴処分」になった場合は?

交通事故・交通違反事件で不起訴処分となった場合は、前科がつきません。

不起訴処分とは、検察官が起訴しないことをいいます。

起訴されると刑事裁判に移行します。

ですが、不起訴処分になれば、刑事裁判が開かれることはなく、身柄拘束中の被疑者は釈放されます。

在宅捜査中であっても、不起訴処分が告知されることで事件は終了し、その後もとの生活に戻ることが可能です。

不起訴処分の種類については以下のとおりです。

| 不起訴の種類 | 内容 |

|---|---|

| 嫌疑なし | 犯罪に該当する「嫌疑」がないこと |

| 嫌疑不十分 | 犯罪に該当する「嫌疑」(証拠)が不十分であること |

| 起訴猶予 | 起訴すれば有罪になる可能性はあるが、情状酌量などにより起訴しないこと |

交通事故で不起訴処分となる場合、その理由は起訴猶予である可能性がもっとも高いでしょう。

起訴猶予となる理由や根拠については、一概に断定することはできません。

起訴猶予となるための条件は、個々の交通事故事案により検討されるからです。

起訴猶予となる可能性のある条件・要素は以下のとおりです。

起訴猶予の判断要素・条件(一例)

- 交通事故や事件の態様

- 加害者(被疑者)の反省度合い

- 被害者に対し民事上の賠償責任を果たしたかどうか(示談が済んでいるかどうか)

- その他情状を酌量する余地はあるか

など

弁護士

起訴されるか、不起訴になるかは、検察官の判断にゆだねられます。

検察官によって、上記のような要素が総合的に判断された結果、処分が決められます。

ということは、検察官が判断をくだす時期までに、迅速に必要な弁護活動を受ける必要があるということです。

交通事故で前科を付けないための対策は?

まずは交通事故を弁護士に相談?

交通事故で前科をつけないための対策は、「不起訴処分」を獲得するというのもでしょう。

ですが、不起訴処分は、ただ待っていれば獲得できるものではありません。

検察官に、起訴させないための要素をアピールしていく必要があります。

まずは、交通事故や刑事事件に慣れている弁護士への相談を早めに検討してください。

そもそもどのような交通事故なのか、そのために何をすればいいのか、その先の想定される処分などについて見通しやプランの作成が可能です。

弁護士相談では取り急ぎの相談が可能ですので、その後の依頼については別途検討すれば大丈夫です。

交通事故のあと出来るだけ早く、専門家の意見を聞いてみましょう。

警察などの捜査機関に対する刑事弁護活動を依頼?

ご自分の交通事故事件がどの段階にあるかにもよりますが、刑事事件はそのタイミングでしなければならないことも異なります。

よって、ご自分の立ち位置を把握し、不起訴処分に向けて弁護士に依頼しましょう。

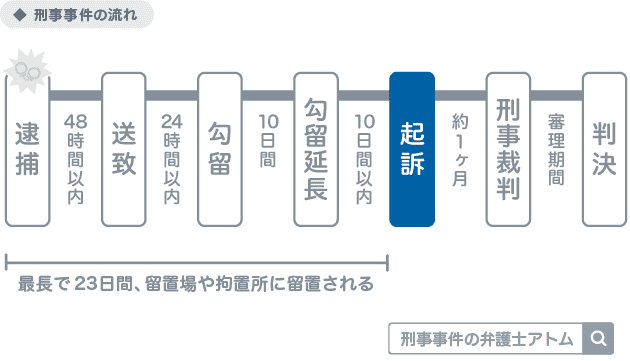

逮捕されている被疑者の場合、捜査には法律上の時間制限があります。

制限時間を過ぎると、あっという間に検察官の判断時期が来てしまいます。

手遅れになる前に、手を打っておく必要があるでしょう。

以下は刑事事件の一般的なスケジュールを表にしたものです。

上の図にあるように、身柄事件では、逮捕された後、検察官に送致され、勾留や勾留延長を経る等して勾留期間の満期をむかえるまでに、起訴されるか不起訴になるかが決められます。

起訴か不起訴かの判断がくだるまで、最大23日間の身柄拘束がなされることになります。

身柄事件の場合は、上記スケジュールを熟知したうえで行動する必要があります。

上記スケジュールのなかで、早期の釈放や不起訴を求める弁護活動が必要になるので、被疑者やそのご家族は注意しておく必要があるでしょう。

なお、逮捕されても釈放されるなどして在宅捜査となった場合は、検察官送致や起訴・不起訴の判断に時間制限はありません。

在宅捜査のスケジュールについては、法律上の明確な決まりがないからです。

捜査をゆっくり進める検察官もいれば、逮捕事件(身柄事件)と同様のタイトなスケジュールで捜査を進める検察官もいます。

在宅捜査であっても、早めに対策を講じておくことに越したことはないでしょう。

不起訴処分に向けた「具体的な活動」は以下のとおりです。

不起訴処分に向けた弁護活動の例

- 被害弁償が済んでいること・示談交渉の経過・示談が成立したこと等を報告する。

- 被害届の取り下げられるように活動し、報告する。

- 加害者の犯した違反などについて、起訴するにあたり十分な証拠がない旨意見する。

なお、これらの準備や手続きについては、交通事故の加害者が1人で完全にやり遂げることは難しいでしょう。

検察官から弁護士をたてて被害者側と示談をするようにと進言されることがあります。

また、弁護士を通して初めて被害者側が示談に応じてくれる、検察官が被害者に取次ぎをしてくれるということもあったりするので、示談の進め方には注意が必要でしょう。

交通事故の加害者になったら…今すぐ〇〇をする?

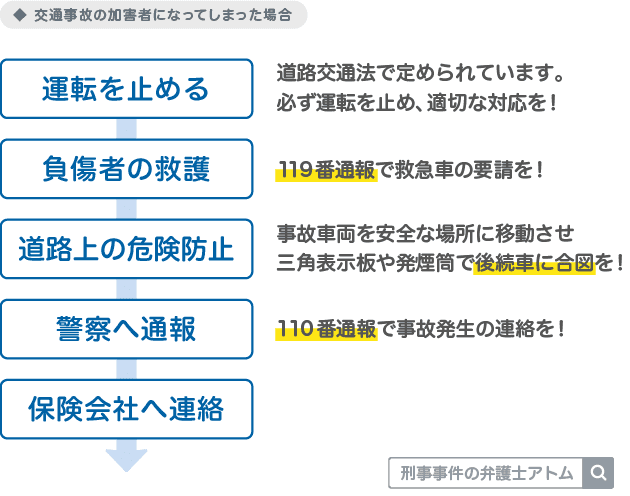

最後に、交通事故加害者がすべきことを以下に挙げておきます。

上記は、交通事故を起こした方が最低限しなければならないことです。

これらを怠れば、今後の処分にももちろん影響が出ます。

現時点で交通事故の加害者になっていない場合であっても留意し、安全運転に努めましょう。

交通事故・前科の悩みを相談できる弁護士は?

24時間365日相談予約受付窓口の連絡先は?

交通事故で前科がつくことを回避するには、被害者の方との示談など、不起訴になるための弁護士活動を早急に開始してもらう必要があります。

アトム法律事務所では、24時間365日弁護士相談の相談予約受付窓口を開設しています。

一人で悩まずに、刑事事件の解決実績豊富なアトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか。

警察介入事件では、初回30分無料で弁護士相談可能ですので、お気軽にご相談いただけます。

お電話お待ちしています。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

監修者

アトム法律事務所

所属弁護士

弁護士

執行猶予付き判決や罰金刑が確定した場合、被告人がただちに刑務所に収監されることはありません。

ただし、執行猶予付き判決や罰金刑は、無罪判決ではなく有罪判決です。

よって前科はつきます。