第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

未成年の子どもが万引きしたらどうなる?学校は退学?家族ができることは?

- 万引きは未成年でも逮捕・勾留される?

- 未成年と成人では処分が違う?

- 万引きが学校にバレると退学になる?

未成年の子どもが万引きをしてしまったとき、今後どうなってしまうのか非常に不安になりますよね。

今後の処分はどうなってしまうのか、学校に今までのように通えるのかなど、悩みの種は尽きないと思います。

もし学校を退学になってしまうと、子どもの将来に大きな影響を及ぼすでしょう。

この記事では、未成年が万引きをした場合の処分の流れや、学校などに与える今後の影響について詳しく解説します。

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

未成年の万引きは成人の万引きと何が違う?

そもそも未成年は何歳まで?

ここでの未成年とは、20歳未満を言います。

しかし14歳に満たない者の行為は刑事罰に処されることはないため、刑事責任のある未成年は14歳から19歳までの者を指します。

未成年は、少年事件として成人の事件とは異なる手続が取られることが特徴です。

なお、逮捕時には19歳の未成年だったとしても、処分の際に20歳を迎えていた場合には、成人同様の手続きが取られます。

成人同様の手続きとは、検察官によって事件の起訴・不起訴の判断が下され、起訴された場合には裁判が開廷されるものです。

未成年は万引きをしても刑罰を受けない?

14歳以上の未成年であれば、成人同様に刑罰が科される可能性はあります。

しかし、基本的に未成年の刑事裁判は開廷されず、原則として家庭裁判所による少年審判を受けることになります。

少年事件は、少年審判によって逆送という手続きが取られない限りは、刑罰を受けません。

逆送は、家庭裁判所が刑罰を科す必要があると判断した場合に行われる手続きです。

逆送されるケースは以下の場合があります。

未成年の万引き行為が逆送されるケース

- 窃盗罪が発覚してから処分が決まるまでに20歳になった場合

- 少年が18歳または19歳で、窃盗をする際に、相手を脅したり傷つけたりしていた場合(強盗罪・強盗致傷罪にあたる場合)

- 窃盗の態様が悪質で、家庭裁判所が刑罰を科すのが相当であると判断した場合

言い換えると上記に該当しない限り、未成年の万引きの処分は基本的に家庭裁判所の審判によって決められることになるでしょう。

弁護士

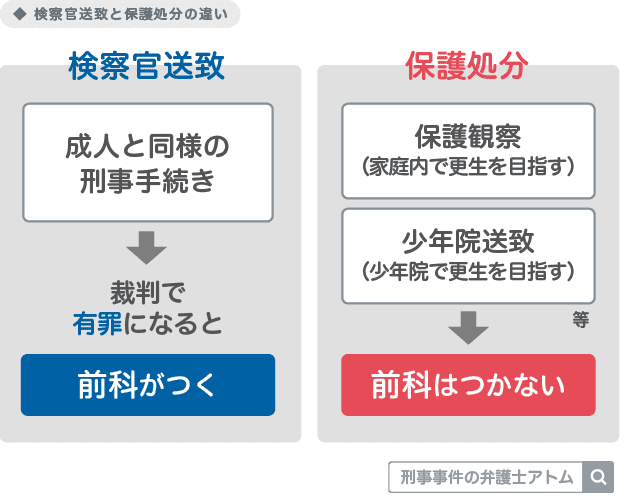

事件が逆送され、刑事裁判で有罪判決を受けると前科がついてしまいます。

前科がついてしまうと一生消えることはありません。

また、前科がつくと今後の就職活動などで不利益を被る可能性もあるので、逆送されることは防ぐべきといえます。

万引きはどんな刑罰になる?

万引き罪という名前の罪はないため、万引き行為は窃盗罪に該当します。

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また、暴行や脅迫を行うなどの万引きの態様によっては、強盗罪などが成立するケースもあります。

スーパーやコンビニでの万引きは身近な犯罪であることから、刑罰も軽いと考えがちですが、常習的に行っていた場合などは重たい刑罰が科される可能性もある犯罪なのです。

弁護士

窃盗罪は未遂であっても、処罰される可能性があります。

万引きで商品をカバンに入れようとして失敗した現場を押さえられた場合などは「窃盗未遂罪」になる可能性があります。

未成年の万引きは逮捕される?逮捕後の少年審判の流れや処分は?

万引きをすれば未成年であっても逮捕される?

14歳未満の未成年は逮捕されることはありませんが、14歳以上の未成年であれば逮捕される可能性があります。

逮捕には現行犯逮捕・後日逮捕などの種類があります。万引きをしている現場を抑えられた場合には現行犯逮捕される可能性が高まるでしょう。

逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。

未成年が逮捕された場合でも、捜査段階では成人と同様の手続きが取られます。

逮捕後は48時間以内に検察官に事件が送られ、検察官は24時間以内に勾留請求、もしくは勾留に代わる観護措置の請求を行います。

勾留期間は原則10日間ですが、延長が決定すると最長で20日間、逮捕日から合わせると最大23日間身柄を拘束される可能性があります。

勾留に代わる観護措置においては、収容場所が少年鑑別所に限られ、勾留期間は最大10日間です。延長はありません。

弁護士

未成年者は保護者と一緒に暮らしていることがほとんどであるため、保護者が監督することを約束すれば「逃亡のおそれ」の要件には該当せず、逮捕される可能性は低いと言えるかもしれません。

万が一逮捕されてしまっても、弁護士であれば勾留請求を阻止する意見書の提出など、早期釈放の実現に向けての活動が可能です。

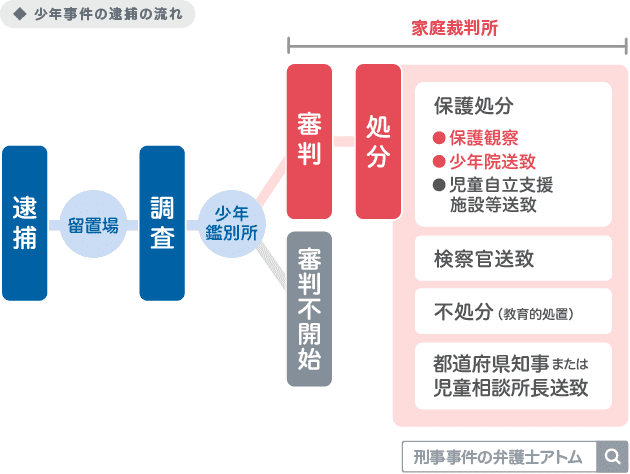

未成年の万引き事件の逮捕後の流れは?

未成年の少年事件の場合は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。

事件を送致された家庭裁判所は、必要があるときは観護措置を行うことができます。

観護措置とは、少年の心身の鑑別を行う手続きのことであり、必要と判断された場合は少年鑑別所に収容されることになります。

観護措置が決定すると、少年の身柄は約4週間拘束されます。最大は8週間です。

弁護士

成人の検察官送致と、家庭裁判所送致との違う点は、後者が少年を保護するという目的にあります。

家庭裁判所でのちに審判が開始されると、非行事実に加え、保護が必要かどうかも審理対象になるのです。

少年審判の処分はどうなる?

家庭裁判所は調査の結果、審判を開始することが相当であると認めるときは、審判開始の決定をしなければなりません。

観護措置に付されている場合は、観護措置決定の翌日には審判期日が指定されることが多いです。

逮捕後に釈放されている場合は、在宅での捜査に切り替わりますが、その場合ただちに審判期日が決まることはあまりないでしょう。

審判とは、成人の刑事事件でいう刑事裁判のことですが、成人とは内容が全く異なります。

少年審判と刑事審判の違い

| 少年審判 | 刑事裁判 | |

|---|---|---|

| 目的 | 少年の教育・更生・指導 および今後の犯罪の予防 | 被告人の有罪・無罪の判断 および刑罰の決定 |

| 検察官関与 | 基本的になし | あり |

| 罪の重さと結果の反映度合 | 罪の重さのみで処分が決まるわけではない | 罪の重さが刑罰に影響することが大半 |

成人が検察官に起訴された場合、有罪になれば前科がつきます。

一方で未成年の場合、審判による決定には不処分で終了するケース、検察官送致(逆送)されるケース、保護処分を受けるケースがあります。

保護観察や少年院送致などの保護処分となっても前科はつきません。

保護処分には、家庭内や保護観察官の監督のもと、社会で暮らし更生を図る保護観察、児童自立支援施設少年院への送致などがあげられます。

保護観察になると、社会生活を送りながらも月に1〜2回保護司等との面接で、更生して社会生活を行っているかどうかの確認やサポートを受ける機会が与えられます。

弁護士

保護観察と各施設・少年院送致の違いは、第一に釈放されるかされないかです。

少年院送致は、基本的に少年の自由が約束されるような処遇ではありません。保護処分のうち、もっとも重いものといえるでしょう。

万引きが学校へ与える影響は?

万引きは学校に連絡される?

万引き行為は、警察が介入した場合、警察から学校に連絡される可能性があります。

特に公立の学校では、警察との相互連絡制度が取られていることも多く、学校に連絡される可能性が高いと言えるでしょう。

一方で被害店舗が警察に連絡しなかった場合などは、学校に連絡されないケースもあります。

ただし、被害店舗から警察には連絡しなくても、学校に直接連絡される可能性もあります。

弁護士

学校側に事件が知られていない段階では、警察から学校への連絡や、家庭裁判所が調査段階で行う学校照会を控えてもらうよう働きかけることが重要です。

弁護士を介してであれば、捜査機関や家庭裁判所に対して、「学校には連絡をしないでほしい」というような申し入れが可能です。

万引きが学校にバレたら退学になる?

一般的に公立の学校に義務教育として通っている間は、退学となることはありません。

しかし、私立の学校に通っている場合は、万引きをした学生を退学処分にするかどうかは、学校側の裁量による部分が大きいです。

よって個別の事情によって左右され、退学になる可能性は否定できません。

弁護士

児童用施設や少年院送致になった場合、通学が長期間できなくなってしまうため、学校を退学になる可能性は高いです。

もっとも退学は可能な限り避けるべきではありますが、これらの施設は少年の更生を支援する施設です。

最終的にどの処分が少年の社会復帰のためにベストかという観点を持つことは必要になるでしょう。

高校生・大学生が万引き事件を起こすと退学になる?

高校生の場合

高校生であれば、事件の態様によっては退学になる可能性もあるでしょう。

ただし退学処分における明確な基準はなく、退学にするか否かは各学校の判断に委ねられています。

公立高校よりも私立高校の方が厳しい処分が下される傾向にあります。

大学生の場合

大学生が万引きをした場合でも退学処分になる可能性はあります。

処分は各大学によって異なりますが、たとえ未成年であっても高校生よりも処分が厳しくなることが考えられるでしょう。

国立大学と私立大学における処分の違いは見受けられません。

弁護士

実際に学校に万引き事件が知られてしまった場合でも、真摯に反省し、更生への取り組みを行っていることを学校側に訴えることで、退学処分を回避できる可能性はあります。

なお、退学処分は一番厳しい処分であるため、退学処分を回避しても停学処分などになる可能性は考えられます。

未成年の子どもが万引きをした場合に家族ができることは?

未成年の万引き事件は弁護士に相談したほうがいい?

未成年の万引き事件は弁護士に相談しましょう。

弁護士は事件を解決するために、取り調べでのアドバイス、早期釈放の実現に向けての対応、学校とのやり取りなどのさまざまな弁護活動を行うことが可能です。

特に逮捕されてしまった場合は、早期釈放へ向けての活動を行います。

先述したように、逮捕されてしまうと、最大23日間身柄を拘束される可能性があります。

長期間身体拘束をされてしまうと、学業に支障をきたしたり、学校を退学になったりするリスクが高まります。

弁護士

長期間身柄を拘束されてしまうと、学校に通うことができなくなることはもちろん、ご家族とも一定期間離れて過ごすことになり、ご本人は不安な気持ちになるでしょう。

早期釈放が実現すれば、社会復帰に向けて少年とご家族がしっかりと話し合う時間を早い段階で取ることができます。

未成年の万引き事件は示談するべき?

未成年の万引き事件であっても示談は大きな意味を持ちます。

未成年の万引き事件は、被害者と示談をしたからといって家庭裁判所に事件が送られずに済むということはありません。

しかし、被害者と示談を行うことで、謝罪と被害弁償の経緯を示すことができ、更生が十分に見込めると判断する根拠になります。

よって、被害者と示談が成立した場合、その後の処遇が軽くなる可能性が非常に高くなるのです。

また、弁護士を依頼することによって、被害者と示談できる可能性が上がります。

弁護士であれば、適切なタイミングと金額で、示談交渉に臨むことが可能です。

弁護士

少年の場合は、成人の事件以上に、本人や周囲の更生に向けた取り組みが重視されます。

弁護士が付添人となり、更生への意欲と具体的手段を裁判所に主張することで検察官送致を防ぐよう働きかけることができます。

未成年の万引き事件に強い弁護士の相談窓口は?

未成年のお子様が万引きをしてしまった場合には、少年事件に強い弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所は刑事事件に特化した弁護士事務所として設立された沿革があり、未成年の万引き事件の解決実績が多数あります。

未成年の万引き事件では、少年を更生させ二度と再犯をしないようにすることが大切です。

弁護士は事件解決に向け、未成年のお子様の更生をサポートしていきます。

弁護士

アトム法律事務所では警察沙汰になった事件について30分間無料の対面相談を実施しています。

24時間365日繋がる相談予約窓口に今すぐお電話ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。

現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士

民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、18歳・19歳は「特定少年」という名前で17歳以下と区別されています。